◆ このページのお奨めポイント ◆

元の会社の顧客を奪ったり、かつての同僚を引き抜いたことで訴えられた人(訴えられそうな人)のためのページです。 会社側ではなく退職者側の立場で、裁判に勝つためのポイントを書いています。

顧客奪取や引き抜きの違法性について、具体的に会社とどう争うのかや賠償金額を減らすための主張に踏み込んだWebページは他にあまり無いようなので、このページには情報価値があると思います。

会社から訴えられた 〜引き抜き・顧客への営業

【前のページ】 « 競業避止義務 就職の制限

労働者の退職後の行動を制限する競業避止義務契約には、大きく分けて次の2つがあるのでした。↓

- 退職後に独立やライバル企業への転職をしない(就職制限)

- 退職後に顧客を奪ったり従業員の引き抜きをしない(勧誘制限)

こうした契約は、憲法で保障された職業選択の自由を制限することになるので、むやみやたらと認めるわけにはいきません。 たとえ会社と退職者に合意があったとしても、です。

裁判所は次の7点を考慮して、そうした合意を有効と認めるべきかどうかを判断するのでした。↓

-

合意の有無

そうした契約があったか。 -

企業の守るべき利益

保護すべき機密などが会社にあったか。 -

従前の地位

退職者が機密を知る立場にあったか。 -

制限の期間

期間の制限があるか。 -

制限される地域の範囲

地域の制限があるか。 -

制限される職種・行為の範囲

その他、制限される職種や行為の範囲が限定されているか。 -

代償措置の有無

制限の対価が支払われているか。

しかしこの7点が重い意味を持つのは、あくまで「1」の就職制限のケースにおいてです。↓

- 退職後に独立やライバル企業への転職をしない

それに比べて、「2の」勧誘制限のケースでは、裁判所はかなり緩めに判断します。↓

- 退職後に顧客を奪ったり従業員の引き抜きをしない

とりわけ大きな違いは、会社との合意の有無が、必ずしも問題にならないことです。

というケースであっても、顧客の奪取や同僚の引き抜きを派手に行っていると、

ということで裁判に負けてしまいます。その場合は「競業避止義務違反」ではなく、「不法行為」という扱いになるのですが、そこはまぁどうでもいい所でしょう。とにかく負けてしまうのです。

Point

逆に、

という合意を会社と結んでいても、それがそのままルールとなるわけではなく、先に挙げた7つのポイントにより裁判官が契約の合理性を判断します。その結果として、

と判断される可能性もあるのです。 少し分かりにくい話です。競業避止義務契約の合意があれば会社に有利な材料になるものの、合意の有無が決定的な意味を持つわけではない、ということです。

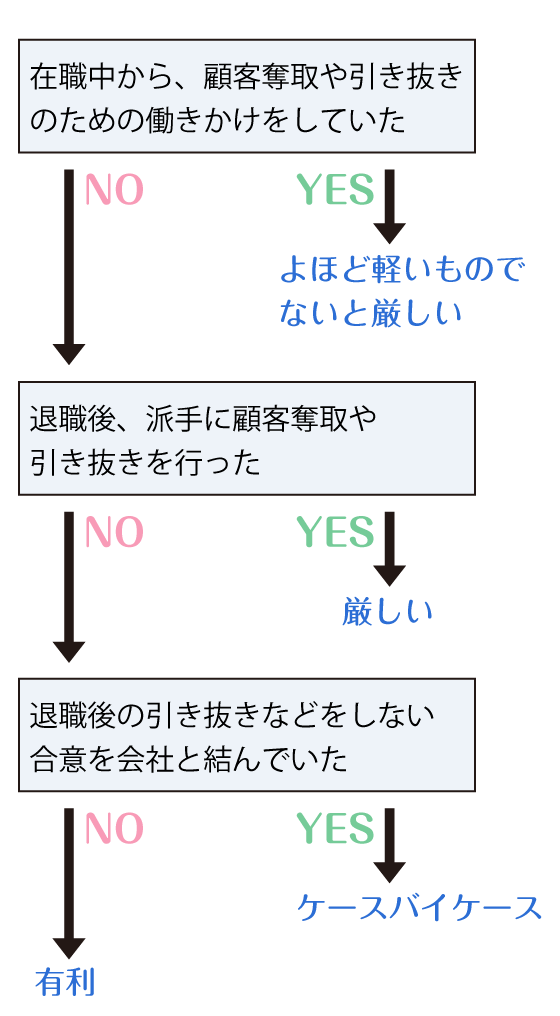

大まかに言うのであれば、裁判の勝ち負けは次のように決まります。↓

あくまで大まかな見立てです。勝つために、あるいは負けても賠償金を大きく減らすために、戦えるポイントはたくさんあるので諦めないでください。

裁判で請求されるもの

違法行為に対しての賠償金を求められます。 差し止め(=顧客への営業等の停止)を請求されるケースもあります。

賠償金についていえば、顧客等を奪われたことによる会社の損失分を請求されるので、億単位の高額になることも珍しくありません。

(関連:『競業避止義務違反の賠償金額』)

しかし言いがかりのような請求であったり、よく調べてみれば会社の損失といえないものまで上乗せされていることも多いです。注意深く反論し、賠償金を減らしていくことが重要です。

どんな風に会社と争っていくのかは、これからご紹介します。

勝つためのポイント

退職後の顧客奪取や従業員の引き抜きについて、裁判における争点は、就職制限のケースと重なります。しかし既に述べたように、裁判所からより緩めに(=会社有利に)判断される傾向があります。

加えて、こちらのケースでは損害賠償金の額も大きな争点となります。

ここでは就職制限のケースでは書かなかった新たな部分について、挙げていこうと思います。

の2つに分けて説明します。

(クリックでそれぞれの項目に飛びます)

在職中の行為

競業避止義務をめぐる争いは、退職後の引き抜き等を問題にするものですが、そうした競業行為は在職中からその準備が始まっていることがあります。

独立しようという人は、あるていど見通しが立ってから会社を辞めたいと考えるので、まだ会社を辞めていないうちから取引先にこう持ちかけてしまいがちです。↓

あるいは職場の同僚を勧誘してしまいがちです。↓

しかし実はそれはなかなかリスクのある行為です。

従業員は会社の利益のために働くべき存在です。それなのに会社に損失を与えることをあえて行っていたということになると、それは会社への裏切りであるとみなされ、裁判でかなり不利になる材料です。

逆に会社にとってはその点を立証できれば有利なので、会社は従業員に聞き取りをするなどして、在職中から裏切り行為があったことを何としても突き止めようとしてきます。

それに対して我々の争い方は大きく3つです。↓

- 裏切り行為をしていない

- そのぐらいは許容範囲だ

- 会社に損害を与えていない

1.裏切り行為をしていない

事実関係を争うパターンです。

会社はよくこのように言ってきます。↓

あるいは、

はたまた、

こんな風に会社はいろいろ言ってくるのですが、なんの証拠もないか言いがかりであることが少なくありません。

2.そのぐらいは許容範囲だ

するにはしたが、大したことではない、と主張するパターンです。 在職中に顧客奪取を試みたといっても、

と顔見知りの取引先にあいさつをする程度の働きかけは悪質といえないでしょう。

同僚の引き抜きについても、

や、

という風に、裁判所が判断したケースもあります。

在職中の引き抜きについてよく問題になるのが、従業員の一斉退職です。

と会社は言ってくるのですが、そもそもなぜ一斉退職が起きるようなことになったのでしょうか。 たいてい会社にも何か問題があるものです。

経営状態が悪かったのかもしれません。会社の将来に不安を覚えて従業員が転職を考えることは、責められないことでもあるでしょう。

社長が横暴だったのかもしれません。パワハラ、ワンマン経営、身内をひいきし部下を正当に評価しない、 目先の利益を求めて従業員をすぐにリストラする・・。

と幹部として社長をいさめた結果、折り合いが悪くなり、退職することとなった。しかし部下の人望はとうぜん彼のほうにある。

といったケースなら、一斉退職のもつ意味はだいぶ変わってきます。

と判断されるかもしれません。

3.会社に損害を与えていない

どうせ会社が失う案件なのだから、独立して自分が取ってしまおう、と従業員が考えるケースがあります。

といったケースです。この場合、会社が受けた損害はないことになります。会社はどのみち契約できなかったのですから。

とかく会社は、このように言うものです。↓

しかし、

といったケースは多々あります。

取引先はアオバさんの実力を評価し契約を続けていたのであるから、どのみちアオバさんが辞めれば彼らはすぐに契約を解消したはずだといえる。

会社が要求する賠償額には根拠がない。

という主張は、賠償金額を大きく減らしてくれる可能性があります。

退職後の行為

すでに述べたように、退職後の顧客奪取や引き抜きは、競業避止義務の合意の有無にかかわらず、適法になったり違法になったりします。

要は悪質な場合は、競業避止義務の合意がなくてもアウトだということです。

悪質ではないけれど競業避止義務で一切の引き抜き等が禁止されているから訴えられています、というケースでは、争点は就職制限のケースと似てきますので、そちらをご覧ください。

ここでは行為の悪質性や損害賠償金の額を争点にしたときの、勝つための主張をご紹介しましょう。 以下の2つのケースに分けます。↓

- 顧客奪取で訴えられたとき

- 引き抜きで訴えられたとき

1.顧客の奪取で訴えられたときの戦い方

こちらが奪ったのではない

こちらは積極的に営業をかけておらず、向こうからこちらに連絡をしてきた、なにしろ取引先がこちらを選ぶのは当然のことだったのだから。

といえる材料があるなら主張していきます。 それは取引先からの信頼かもしれませんし、価格やサービスにおける優位性かもしれません。

会社の所有物を使ってはいない

顔見知りの顧客に退職後に営業をかけるのは、会社の情報を奪ったという面が弱まるので、悪質性が低下します。

仕事を通して築き上げた人脈は、完全に労働者の所有物ではないかもしれませんが、さりとて完全に会社のものでもないでしょう。

そこで会社はよくこう主張してきます。↓

しかし何も証拠を出せないケースが少なくありません。

会社の情報は役に立っていない

退職者が会社からなんらかの情報を持ち出したことが明らかなケースであっても、その情報を利用して営業を成功させたわけではないかもしれません。

会社はよくこういったことを言ってきます。↓

しかし、

や、

といった反論ができるかもしれません。

契約期間に根拠がない

以前にも述べましたが、会社はよく、このように言ってきます。↓

しかしそうした3年などの期間の根拠は特になかったり、期間が過大であることも少なくありません。

このような主張は有効です。さらに、

このように言えるかもしれません。取引の契約が1ヶ月ごと、3ヶ月ごとといった短期なのであれば、会社にとって取り返す機会は多くあるはずです。

こちらとしてはなにも会社が取引先に営業をかけることを禁止しているわけではないのですから。

自ら開拓した顧客である

会社の協力はろくになかったのだから、会社の財産という意味合いは薄い、と我々は主張します。

近頃ではSNSなどを使って従業員がほとんど独力で顧客を見つけてくるケースも珍しくないでしょう。

退職から時間が経過している

退職から時間が経過するほど、顧客奪取の悪質性は弱まります。

損害額が間違っている

1000万円の取引が奪われたから損害賠償金は1000万円だ、という主張を実に多くの会社がしてきます。

しかしそれはあくまで売り上げであり、利益ではありません。原価等を引けば会社の利益は大きく減るかもしれないわけで、それが正当な損害額のはずです。

利益率が間違っている

さきほど述べたように、奪われた取引の売り上げをもって損失だと主張してくる会社が多いのですが、中にはきちんと(?)利益率を掛けてくる会社もあります。しかし、

と会社が言ってきたとき、その40%といった数値を信用することはできません。

単純に真っ赤な嘘かもしれませんし、いちばん利益の出ていた時期の取引を挙げているのかもしれません。

会社の顧客ではない

まだ交渉中だった相手のことを、顧客だったと会社が主張してくることがあります。

退職者が与えた損害ではない

会社はよくこう言ってきます。↓

しかし、

嘘をついていない

よくあるケースですが、会社はこう言ってきます。↓

全くの言いがかりである場合もありますが、まぁそういうようなことを実際に退職者が言っている場合もあります。営業をかける際につい言ってしまいがちなのです。

しかし本当に会社の経営状態が危ぶまれるケースだったのなら、完全に嘘だったとはいえません。そもそも経営状態が悪かったからこそ退職した、というケースは多々あります。

それに相手方がこちらの発言をどこまで深刻に受け止めたのかもわかりません。

競業していない

会社が中学生向けの学習塾を運営しているなら、従業員が退職後にその顧客リストを用いて高校生向け学習塾の営業をかけたとしても、競業したとはいえないはずです。

会社の事業と退職者の事業になにか異なる点があるのであれば、そこを主張していきます。

2.引き抜きで訴えられたときの戦い方

積極的に引き抜きを行っていない

複数の従業員をいっせいに引き抜かれたケースにおいて会社はこのような主張をしてきます。↓

しかし、

とも考えられます。一斉退職が起こったことが、退職者が積極的な引き抜きを行った証拠であるとはいえません。したと会社が言うなら、その証拠を会社が出すべきです。

会社の立場でみるなら、元の会社からこちらに転職をした社員は、いわば既にこちら側の人間であるわけですから、聞き取りをするなどして引き抜きの証拠をつかむのが難しい場合もあるでしょう。

なお会社に以下のような事実があった場合は、従業員が自発的に転職をしたのではないか、ということで、退職者に有利な材料となります。↓

- 経営状態が悪かった

- 従業員への未払い給与があった

- 従業員の賃金を大きく下げた

- セクハラ・パワハラがあった

反対に退職者の側に以下のような事実があるようだと、積極性や計画性、悪質性を高めるものとして、不利な材料となってしまいます。↓

- 転職をしぶる従業員を説得している

- 引き抜かれた者たちの退職届の様式が似ている

- 会社に引き抜きの動きが悟られないよう皆で示し合わせている

- 退職者たちを集めて決起集会をしている

- 引き抜きと同時進行で会社にダメージを与える計画を立てている(マスコミにスキャンダルを流すなど)

↑会社が何の証拠もなくこうした事実があったと主張をしてくるケースはよくあります。

充分な時間の余裕を与えた

法的には、従業員は退職の2週間前にその意思を会社に伝えれば良いことになっていますが、さらに余裕をもって伝えていれば、引き抜き行為の悪質性が弱まります。

転職を引き止める時間が充分にあったのに会社がそれをしなかったのであれば、会社にとって大きな打撃がないとの判断だったということになります。会社が引き止めに失敗したのなら、転職は従業員の強い意思であり、こちらが強引に引き抜いたわけではないということになります。いずれにせよ退職者に有利な材料です。

引き抜きに成功していない

会社は残っている従業員から聞き取りを行い、こう主張してくるかもしれません。↓

しかし、

さらに、

売り上げが減っていない

アオバさんによる同僚への引き抜き行為があったのだとしても、その前後でむしろ会社の売り上げは増えている。

会社がすぐに代わりの人材を採用していることからも、明らかに会社は大きな損害を受けておらず、引き抜きは違法行為にあたるほどのものではない。

最終的に問題になるのは、会社がどれだけの損害を受けたかです。

引き抜きの規模が大きくない

従業員が10人の会社から5人を引き抜くのと、200人の会社から5人を引き抜くのとでは、行為の悪質性は変わってきます。

会社はこのように主張してくることがあります。↓

こういった主張で退職者の悪質性を強調してくるのですが、

といった反論ができるかもしれません。

地位が高い者を引き抜いていない

エース級の人材や幹部を引き抜くのと、そうでない者を引き抜くのとでは、行為の悪質性は変わってきます。

会社はこのように主張してくることがあります。↓

こうした主張でこちらの悪質性を強調してくるのですが、

といった反論ができるかもしれません。

退職から時間が経過している

顧客奪取のところでも述べましたが、退職から時間が経過するほど、行為の悪質性は弱まります。

損害額が過大だ

従業員を引き抜いたことによりいくらの損害が会社に発生したのかを巡って、会社と激しい争いになります。

損害額をどうやって算出すればいいのでしょうか。実はこれといった方法が確立されているわけではなく、裁判官にとっても難しい判断となるでしょう。

であるからこそ、この部分での争いは非常に重要といえます。

【前のページ】 « 競業避止義務 就職の制限

【関連ページ】