まずは裁判について知ろう

【前のページ】 « 示談交渉の開始

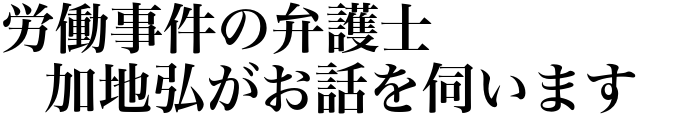

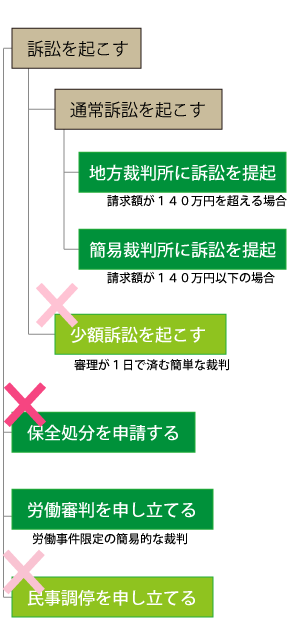

労働事件を裁判に訴える場合、選択肢は大きく4つあります。 訴訟を起こすか、保全処分を申請するか、労働審判を申し立てるか、調停を申し立てるか、です。 さらに訴訟を起こすにもいくつかの道があります。↓

どれを選べば良いんでしょう?

1つ1つ見ていきましょう。

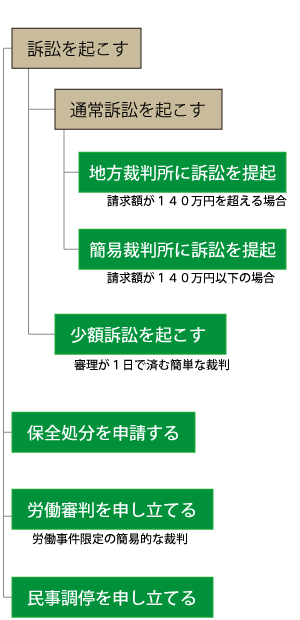

↓まずいちばん下にある「民事調停」です。これは裁判所で相手方と話し合おうという趣旨のものであり、この段階ではもはや選択肢にならない※ことが多いでしょう。

裁判になるのは大抵、弁護士による示談交渉がまとまらなかったときであり、示談に応じなかった会社が今さら裁判所での話し合いに応じる可能性は低いからです。

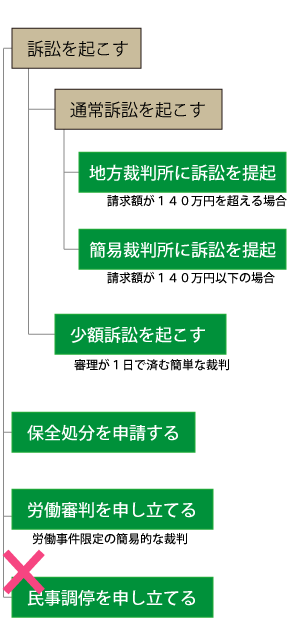

次に「少額訴訟」ですが、これは請求額が60万円以下のものに限定されるので、弁護士を立てる場合は、選択肢にならないことが多いと思います。 あなたの採算を考えると、60万円以下の請求のために弁護士を立てて裁判をすることは難しいからです。↓

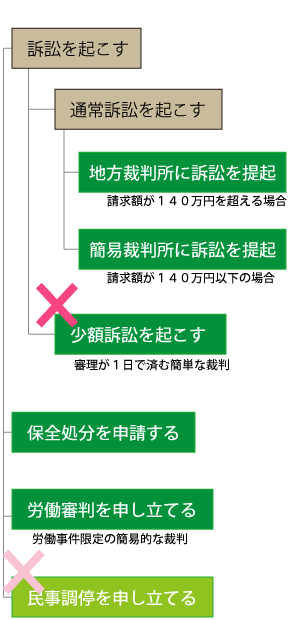

続いて、保全処分ですが、 これは訴訟の前哨戦とでも呼ぶべきもので、結局後から訴訟を起こすことになるのですから、説明の簡略化のため今回は考えないことにします。↓

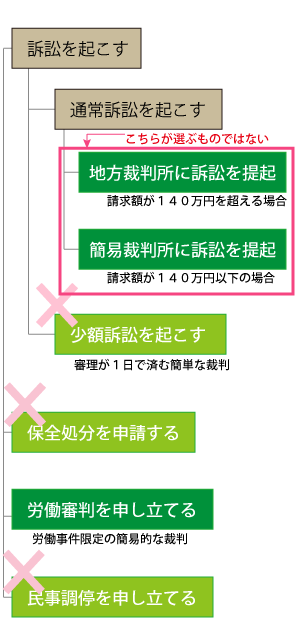

続いて、訴訟を地方裁判所で行うか、簡易裁判所で行うかという問題ですが、 これは請求額によって自動的に振り分けられるものであり、基本的にはあなたが選ぶものではありません※。どちらにするか迷う必要はないでしょう。↓

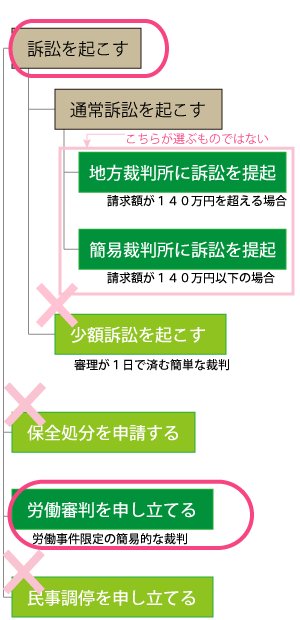

つまるところ、あなたに残された選択は、訴訟を起こすのかそれとも労働審判を申し立てるのか、その2つに1つです。↓

平成18年に始まった、比較的に歴史の浅い制度ですが、3ヶ月程度のスピード解決が期待でき、解決相場も上々とのことで人気となっています。

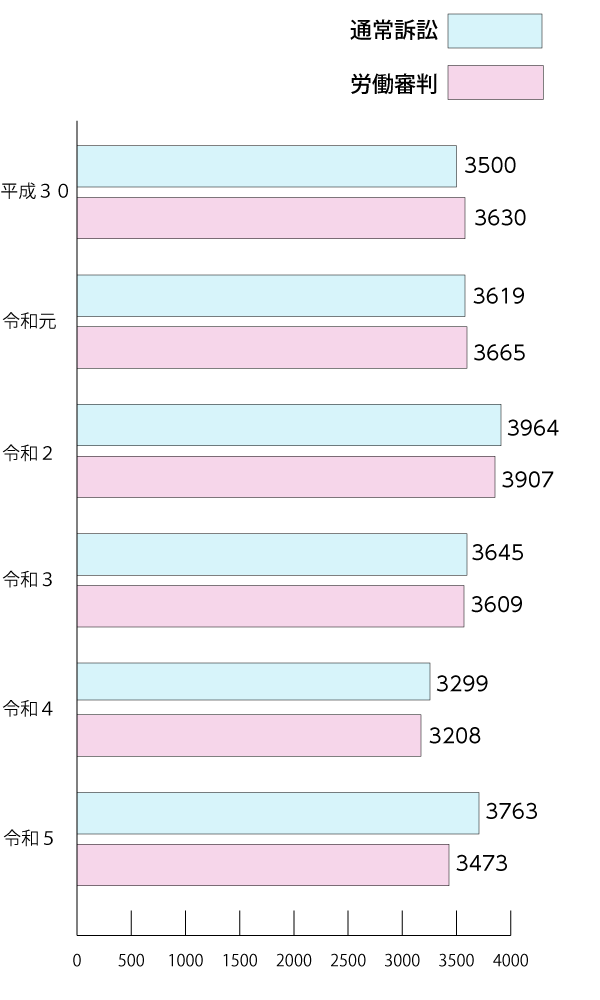

【労働事件の通常訴訟(第一審地裁新受)の事件数と労働審判の事件数比較】

↑上のグラフは、地裁(第一審)に提起された労働事件の数と、労働審判申し立て数の比較です。 ほぼ同じぐらいの数であることがわかります。

簡易裁判所に提起された通常訴訟の数はデータに含まれていませんが、ともかく人気のほどがわかります。 近頃では労働審判こそが、労働事件を裁判に訴える際の第一の選択肢になっている感もあります。

労働審判のメリット

- スピード解決(3ヶ月程度が多い)

- 解決率が高い、解決相場も上々

- 請求額に上限がない

労働審判のデメリット

- 扱える事件の種類に制限がある

- 解決しなかった場合、改めて訴訟を行う必要がある

とはいえ労働審判については、いずれまた別ページで書くこととして、今は通常訴訟を起こす流れについて解説していきます。

裁判にまつわる素朴な疑問

裁判にかかる費用は、その多くが弁護士に支払う費用でしょう。

青葉法律事務所の弁護士費用については料金ページをご覧下さい。

人によって受け止め方は違うでしょうが、思っていたほどには高額でないと感じて頂けるかもしれません。

逆に負けた場合は請求されてしまうんでしょうか?

基本的にそういうことはありません。中には請求が認められる事件もありますが、それでも10%程度までです。

相手方の弁護士費用がいくらになるのかわからないのですから、 高額な費用をこちらが負担させられる可能性があるようでは、怖くて裁判を起こせなくなってしまいます。

その他、裁判所に納める諸々の費用がかかります。↓

- 収入印紙

- 予納郵券

- 証人尋問や鑑定等にかかる費用

1.収入印紙

裁判を起こすに当たっての申し込み料金のようなものです。

相手への請求額によって金額が変わります。

いくつか例を挙げておきましょう。↓

| 相手方への請求額 | 裁判所に支払う手数料 |

|---|---|

| 100万円 | 1万円 |

| 200万円 | 1万5千円 |

| 500万円 | 3万円 |

| 1000万円 | 5万円 |

| 2000万円 | 8万円 |

| 5000万円 | 17万円 |

| 1億円 | 32万円 |

2.予納郵券

裁判が始まると、書面のやり取りを何度か裁判所と行うことになるのですが、その際の切手代(裁判所が発送する分)を前もって納める必要があります。 裁判所によって金額が変わるのですが、大体6000円ぐらいです。

3.証人尋問や鑑定等にかかる費用

裁判に証人として出廷した人には、裁判所から日当が支給されることになっています。

しかしその費用は結局、証人尋問を求めた側に請求がきます。

つまり証人を呼ぶにもお金がかかるということです。

とはいえ証人に日当を辞退してもらうこともできるので、こちら側の証人には、好意に甘えてそうしてもらうことがほとんどです。 なお日当の額は8000円ほどです。

加えて裁判では証拠の鑑定や検証が必要になる場合があります。

誰が書いた文書なのか確かめるために筆跡鑑定をしてもらう場合、などです。

鑑定はこちらで探した専門家にお願いすることもあれば、裁判所に任せることもあるのですが、いずれにせよ費用がかかります。 数十万円、時にはそれ以上になることもあるかもしれません。

労働事件では実際のところ、鑑定が必要になるような事件は滅多にないのですが、もしも鑑定が重要な鍵を握りそうな事件であるのなら、 裁判を起こす前からその分を計算に入れ、裁判の費用対効果を慎重に判断すべきでしょう。

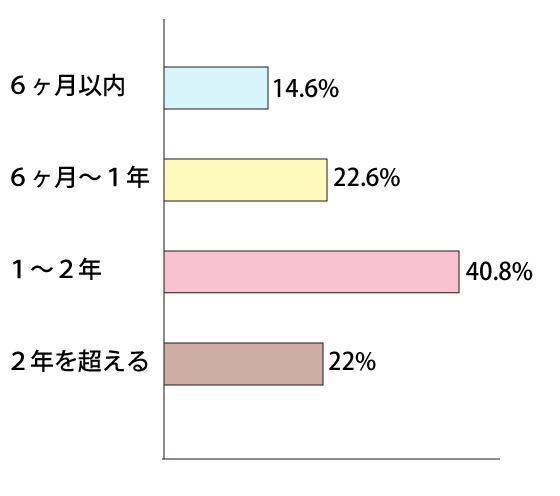

近年は審理の迅速化がはかられ、以前のように決着まで何年もかかるケースは減っています。 参考までに下のグラフは令和5年度の労働事件の地方裁判所における審理期間を表したものです。↓ (数字は概算)

【令和5年度民事通常訴訟既済事件(労働事件)審理期間 〜全地方裁判所】

4割近い事件が1年以内に済んでいます。

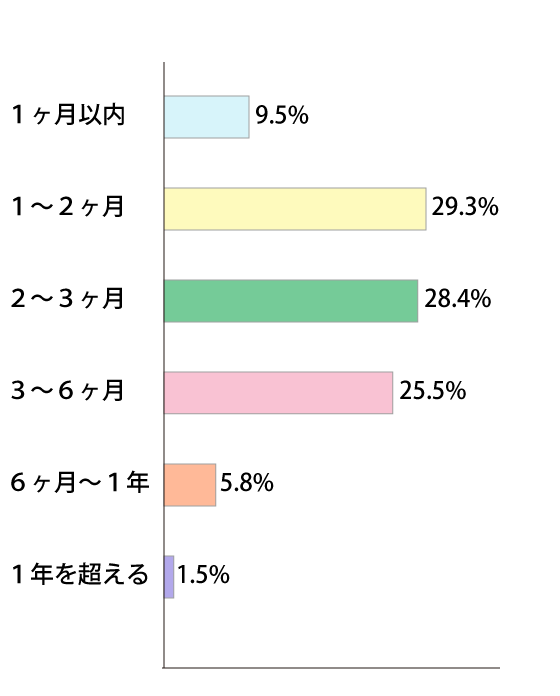

これは地裁のみのデータですので、簡易裁判所の事件も合わせれば、審理期間はさらに短くなるでしょう。 こちらは簡易裁判所(労働事件に限らない全ての事件)の審理期間を表すグラフです。↓

【令和5年度第一審通常訴訟既済事件審理期間 〜全簡易裁判所】

ほとんどの事件が半年以内に審理を終えています。 簡易裁判所に持ち込まれる事件(請求額が140万円以下)は、比較的に複雑でないものが多いため、審理は短く済む傾向があります。

判決に納得がいかず上訴するケースもありますから、必ずしもここに挙げた期間で紛争が最終決着しているとはいえません。それでも多くの事件が意外と短期で決着している印象を持つのではないでしょうか。

事件にもよりますが、弁護士をつけた場合に依頼者が裁判所まで赴く回数は、せいぜい2〜3回程度であることが多いと思われます。 尋問が行われる日に1回、和解を検討する日に1〜2回。

民事事件の裁判は文書のやり取りが中心で、裁判所に出頭するにしても代理人の弁護士が行けば済むことが多いのです。

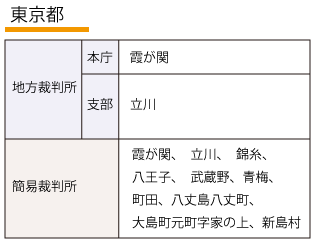

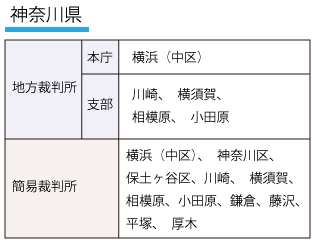

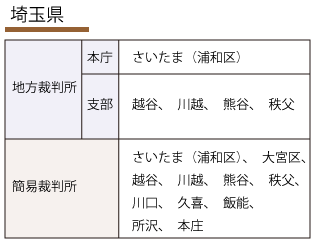

参考までに、東京・神奈川・埼玉の、地方裁判所および簡易裁判所の場所をご紹介しておきます。↓

どこの裁判所で審理をするかは、原則としてこちら(訴えた側)が選ぶことはできません。 訴えられた側(会社)の所在地を管轄する裁判所で行われることになります。

ただし不法行為に基づく損害賠償請求(慰謝料請求)であれば、こちらの住所地を管轄する裁判所で行うこともできます。 あくまで「慰謝料請求」の場合に限るところがポイントで、例えばパワハラ、セクハラを訴える場合はそれに当たります。

対して未払い賃金を請求するケースは、慰謝料を請求するわけではないのでそれに当たりません。

不当解雇を訴える場合はやや複雑で、地位の確認(解雇の無効)を求める場合は慰謝料の請求でないので管轄を選べませんが、 解雇の無効を訴えず不法行為に対する慰謝料を請求する(初めから金銭解決を求める)場合は、こちらの住所地を管轄する裁判所を選ぶことができます。

次のページでは、裁判が具体的にどのように進むのかご紹介します。

【次のページ】 » 裁判の開始、まずは書面のやり取り