労災で受け取れるもの

【更新2025年12月17日】

労災が認められた場合に給付されるのは、概していえば、以下のものです。↓

(リンクをクリックすると、それぞれの項目まで飛びます)

1.治療にかかったお金

療養(補償)等給付

診察代や薬代、入院にかかった費用、などを国に負担してもらうことができます。

国保や健保と違い、自己負担分はなく、全額※をまかなってもらえます。

治療は「労災指定病院」で受けるのが原則です。

指定病院であれば、病院があなたに代わって国に治療費を請求してくれるので、あなたが一時的に費用を立て替える必要がなくなる、というメリットもあります。

とはいえ近くに指定病院がないなどの場合は、通常の病院で治療を受けることもできます。 その場合、まず利用者が費用を立て替えてから、かかった費用を後で国に請求する形になります。

なお、仕事中に起きた労災には療養補償給付が、通勤災害には療養給付が支払われます。

さらに、療養補償給付と似たものとして、複数事業労働者療養給付というものもあります。 2020年に新設されたものですが、複数業務要因災害と呼ばれるものが原因になった労災について支払われるものです。

複数業務要因災害とはどういうものか、少し複雑なのでこちらで説明しています。

この3つの給付を合わせて、療養(補償)等給付といいます。 給付されるものはほぼ同じです。

2.休業している間の給与分

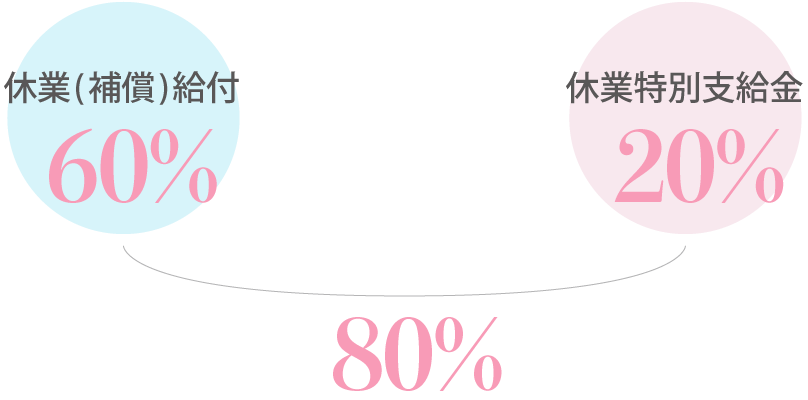

休業(補償)等給付、休業特別支給金

労働災害が原因で休業をしなければいけなくなったときの補償分を、国が労災保険から支給してくれます。

ただし4日目以降の分の補償となっており、初めの3日分は支給されません。

おおむねそういうことです。

ただし、賃金の全額を受け取れるわけではなく、

8割しか支給されません。

「休業(補償)等給付」というものから6割、「休業特別支給金」というものから2割で、合計8割です。

さらに、8割といっても、あなたが会社からもらっている賃金の全てを合計した8割、というわけではなく、 ボーナスなどの特別給与を除いて計算した額の8割ですから、さらに少なくなってしまいます。

いいえ、労災保険は、完全に労働者のミスが原因であるような、会社になにも過失がない場合でもおりるものなので、労災が認められたから会社に責任がある、とは限らないのです。

会社に責任がない場合、休業中に受け取れる金額はあくまで8割、ということになります。

休業期間が全て終わるのを待つ必要はありません。

例えば1ヶ月休業したらまずその分を請求し、さらに1ヶ月後に2回目を請求、という具合に、そのつど請求をすることができます。

ただし、1回目の請求をしたときは、そもそもあなたのケガや病気が労災にあたるのかを労基署が詳しく審査をすることになるでしょうから、 請求をしても、すぐにはおりないのが現実です。

労基署による審査は、早ければ1ヶ月で終わりますが、 半年、1年半と待たされるケースもあります。

また、労災を申請するための書類集め・証拠集めにも、相当の時間を取られます。

申請の手続きが難しいかといえば、そんなこともないのですが、 ただ形式的に書類を作成して申請するだけでは、なかなか労基署から認定をもらえないのが現実なので、 しっかりとした準備をし、労基署にアピールする証拠をそろえてから申請するほうがいいのです。

ということはつまり、そうした申請までの準備と、申請してからの労基署の審査とで、二重に時間がかかるということで、その間の生活費をどうするかが、非常に難しい問題となっています。

労災保険の代わりに健康保険を一時的に使うことで、傷病手当金という給付を国から受け取れるようになるので、 それを当座の資金にあてることを検討するのもいいでしょう。

大したケガでもないはずなのに、ずっと休んでいる社員がウチにいて、困ってるんだけど。

休業補償を労基署に申請する際に、そのつど医師の証明が必要になります。 医師の証明があるなら、労基署は休業が必要な状態だったと判断することになるでしょう。

なお、仕事中に起きた労災には休業補償給付が、通勤災害には休業給付が支払われます。

さらに、休業補償給付と似たものとして、複数事業労働者休業給付というものもあります。 2020年に新設されたものですが、複数業務要因災害と呼ばれるものが原因になった労災について支払われるものです。

複数業務要因災害とはどういうものか、少し複雑なのでこちらで説明しています。

この3つの給付を合わせて、休業(補償)等給付といいます。 給付されるものは同じです。

3.大きなケガ・病気への給付

傷病(補償)等年金、傷病特別年金、傷病特別支給金

ケガや病気が1年6ヶ月たってもまだ治癒しておらず、しかもその症状が相当に重いとき、 「傷病(補償)等年金」と「傷病特別年金」を受けられます。 相当に重いとは、等級でいうところの1〜3級にあたる場合です。

| ケガや病気の等級 | 傷病(補償)等年金 | 傷病特別年金 |

|---|---|---|

| 1級 | 平均賃金の313日分 | ボーナスなどの313日分 |

| 2級 | 277日分 | 277日分 |

| 3級 | 245日分 | 245日分 |

※ 労災保険とは別に、同じケガや病気について、厚生年金や国民年金をもらえる場合は、 この傷病(補償)等年金の額が調整され、少し減らされることになります。

※ 傷病特別年金には限度額があります。

加えて、年金ではなく一度だけの給付として、「傷病特別支給金」が支給されます。 およそ100万円を受け取ることができます。

間違えやすいのですが、これらの給付は、後遺症への給付ではありません。 後遺症とは治療が終わった後に残る症状のことですが、この2つの年金(や一時金)を受け取れるのは、1年6ヶ月たってもまだ治療が終わっていない場合、 つまり治療によってまだ症状が目立って改善する余地が残っている場合です。

もはや治療によって大きな改善が見込めなくなったときは「治癒」したとみなされ、 この年金は打ち切られます。そのとき後遺症が残っていれば・・・(1〜3級のケガや病気ですから残っている可能性が高いと思うのですが)・・・「障害(補償)等給付」に切り替わります。

なお、「傷病(補償)等年金」と、休業への補償である「休業(補償)等給付」は、同時にもらうことができません。 「傷病(補償)等年金」を受け取れる場合は、「休業(補償)等給付」が打ち切られます。とはいえ、より補償が手厚くなるのですから、心配することはありません。

相当に重い症状であることがわかると思います。

| 等級 | 障害の状態 |

|---|---|

| 1級 |

|

| 2級 |

|

| 3級 |

|

なお、仕事中に起きた労災には傷病補償年金が、通勤災害には傷病年金が支払われます。

さらに、傷病補償年金と似たものとして、複数事業労働者傷病年金というものもあります。 2020年に新設されたものですが、複数業務要因災害と呼ばれるものが原因になった労災について支払われるものです。

複数業務要因災害とはどういうものか、少し複雑なのでこちらで説明しています。

この3つの給付を合わせて、傷病(補償)等年金といいます。 給付されるものは同じです。

4.介護費用

介護(補償)等給付

介護が必要なケガや病気をしている人、後遺症を患っている人、 に支給されるのが、介護(補償)等給付です。

とはいえ介護が必要な人すべてが受け取れるわけではなく、 厳しい条件があります。↓

- 1級のケガや病気・後遺症、を患っていること

- または、2級のケガや病気・後遺症、のうち精神系統の機能もしくは精神を患っていること、胸腹部臓器の機能について患っていること

↑まずこのどちらかを充たしたうえで、さらに

- 現に介護を受けていること

- 病院や診療所に入院していないこと

-

老人保健施設や特別養護老人ホームなどを利用していないこと

(つまり民間サービスや家族による介護を受けていること)

を充たす必要があります。↑

特養老人ホームなどを利用しているケースでは、利用者はすでに国から充分な支援を受けているとみなされるようで、

支給対象から外れます。

いくら受け取れるのか

介護にかかった費用が支給されます。 ただし、かかった費用の全額がもらえるわけではなく、上限があります。 常時介護が必要な状態であれば、毎月186,050円が。 随時介護が必要な状態であれば、毎月92,980円が、それぞれ上限となります。

なお、仕事中に起きた労災には介護補償給付が、通勤災害には介護給付が支払われます。

さらに、介護補償給付と似たものとして、複数事業労働者介護給付というものもあります。 2020年に新設されたものですが、複数業務要因災害と呼ばれるものが原因になった労災について支払われるものです。

複数業務要因災害とはどういうものか、少し複雑なのでこちらで説明しています。

この3つの給付を合わせて、介護(補償)等給付といいます。 給付されるものは同じです。

5.後遺症への給付

障害(補償)等給付

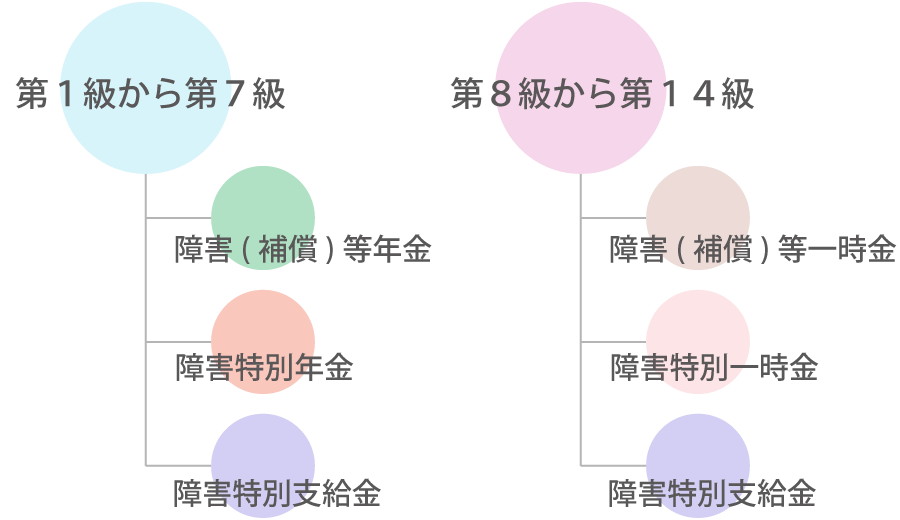

労働災害によって後遺症が残った場合に支給されるのが、障害(補償)等給付です。 後遺症の等級によって、金額や支給の形態が変わります。

(1) 1級〜7級の場合

後遺症の等級が1〜7級の場合、障害(補償)等年金と障害特別年金という2つの年金と、障害特別支給金という一時金が支給されます。 年金は、継続して受け取ることができます。↓

| 後遺症の等級 | 障害(補償)等年金 | 障害特別年金 | 障害特別支給金 |

|---|---|---|---|

| 1級 | 平均賃金の313日分 | ボーナスなどの313日分 | 342万円 |

| 2級 | 277日分 | 277日分 | 320万円 |

| 3級 | 245日分 | 245日分 | 300万円 |

| 4級 | 213日分 | 213日分 | 264万円 |

| 5級 | 184日分 | 184日分 | 225万円 |

| 6級 | 156日分 | 156日分 | 192万円 |

| 7級 | 131日分 | 131日分 | 159万円 |

年金は2、4、6、8、10、12月の6回にわたって分割されて支給されますが、

障害(補償)等年金は一度に限り、まとまった額を前払いで受け取ることもできます。

(2) 8級〜14級の場合

一方、後遺症の等級が8〜14級の場合は、障害(補償)等一時金と障害特別一時金、障害特別支給金の3つが支給されます。 この3つは年金ではないので、一度しか受け取ることができません。↓

| 後遺症の等級 | 障害(補償)等一時金 | 障害特別一時金 | 障害特別支給金 |

|---|---|---|---|

| 8級 | 平均賃金の503日分 | ボーナスなどの503日分 | 65万円 |

| 9級 | 391日分 | 391日分 | 50万円 |

| 10級 | 302日分 | 302日分 | 39万円 |

| 11級 | 223日分 | 223日分 | 29万円 |

| 12級 | 156日分 | 156日分 | 20万円 |

| 13級 | 101日分 | 101日分 | 14万円 |

| 14級 | 56日分 | 56日分 | 8万円 |

なお、仕事中に起きた労災には障害補償給付が、通勤災害には障害給付が支払われます。

さらに、休業補償給付と似たものとして、複数事業労働者障害給付というものもあります。 2020年に新設されたものですが、複数業務要因災害と呼ばれるものが原因になった労災について支払われるものです。

複数業務要因災害とはどういうものか、少し複雑なのでこちらで説明しています。

この3つの給付を合わせて、障害(補償)等給付といいます。 給付されるものは同じです。

6.遺族への給付

遺族(補償)等給付

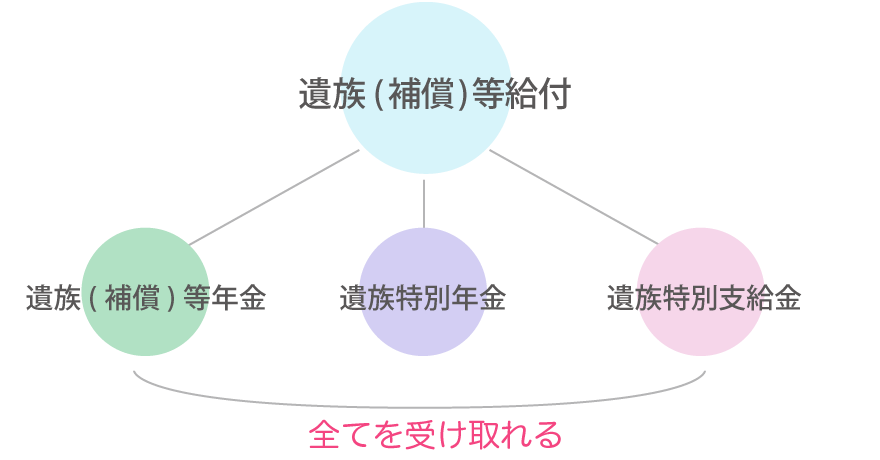

労働災害が原因で亡くなった場合に遺族に支給されるのが、遺族(補償)等給付です。

「遺族(補償)等年金」、「遺族特別年金、そして「遺族特別支給金」の3つに分かれており、はじめの2つは年金として継続的に、遺族特別支給金は一度だけ支払われるものです。

ただし、遺族であれば無条件に受けられるわけではなく、色々と条件があります。

そもそも遺族といっても範囲が広いわけですが、大まかにいえば、↓

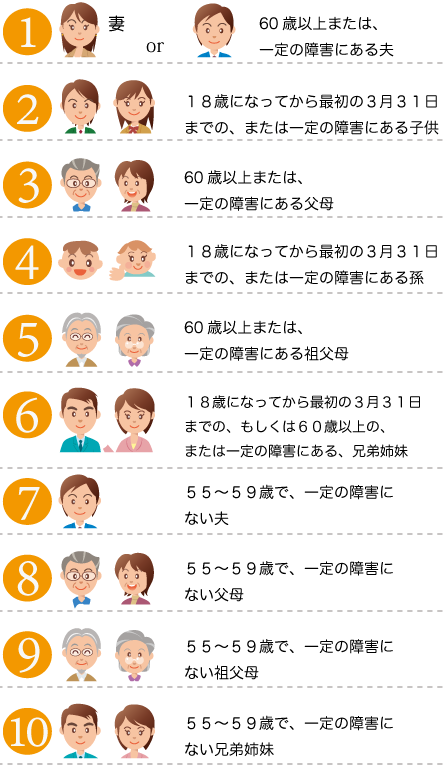

↑ の順に優先権があり、優先順位の最も高い遺族だけが年金を受け取ることができます。

同じ順位に複数の遺族がいるときは、別々に暮らしている場合は等分しますが、一緒に暮らしている場合は代表者1名が受け取ることになります。

例えばAさんという男性が労働災害で亡くなったとして、Aさんに妻がいた場合は、妻だけがこの年金を受け取ることができ、 子供や両親は何も受け取ることができません。 不条理とも思えますが、そういう制度です。

また、そもそも年金を受けられるのは、

亡くなった労働者の収入によって生活をしていた遺族、に限られます。

例えば、亡くなった労働者が生前に両親に仕送りをしていて、両親がその仕送りを頼りに生活をしていたのであれば、両親はこの条件に当てはまることになります。

一方で、両親が息子(または娘)の収入に頼っていなかった場合、この条件から外れることになり、両親は給付の対象にならないということです。

頼っていたのかいなかったのか、実際にはそう簡単に線引きできるものではないでしょうが、 その判断は労基署に委ねられることになります。

加えてもう一つ、先ほどは説明を簡単にするために省略したのですが、

実は遺族の優先順位は、遺族の年齢や健康状態によって変動します。

先ほどあげた優先順位を正確なものにするなら、以下のようになります。↓

※ 7〜10位の遺族は、60歳になるまで支給が停止されます。

重要なことですが、この順位は常に最新の状況が反映され更新されるものではありません。

例えば59歳の健常な夫(優先権7位)が、1年後に60歳になったからといって、たちまち優先権1位になって年金をもらえるわけではない、ということです。

順位は、労働者が亡くなった時点における状態(遺族の年齢や障害の有無)で決まるものであり、 ひとまずそれで固定されます。

その通りです。不条理に思うかもしれませんが、そういう制度です。

しかし一度決まった順位が永久に固定されるわけではなく、

- それまでこの年金をもらっていた遺族が亡くなった

- それまでこの年金をもらっていた子供や孫が成長して、年齢制限を越えた

- それまでこの年金をもらっていた遺族が結婚した

などの場合は、改めて順位を決め直すことになります。

いくら受け取れるのか

受けとれる遺族の人数によって、支給額が変わります。

2人以上いるときは、別々に暮らしている場合は等分しますが、一緒に暮らしている場合は代表者1名が受け取ることになります。

| 遺族の数 | 遺族(補償)等年金 | 遺族特別年金 | 遺族特別支給金 |

|---|---|---|---|

| 1人 |

平均賃金の153日分 (175日分になる場合もあり) |

ボーナスなどの153日分 (175日分になる場合もあり) |

300万円 |

| 2人 | 201日分 | 201日分 | 300万円 |

| 3人 | 223日分 | 223日分 | 300万円 |

| 4人以上 | 245日分 | 245日分 | 300万円 |

※ 175日分をもらえるのは55歳以上、または一定の障害にある妻です。

※ 労災保険とは別に、遺族厚生年金や遺族基礎年金をもらえる場合は、 この遺族(補償)等年金の額が調整され、1〜2割ほど減らされることになります。

年金は2、4、6、8、10、12月の6回にわたって分割されて支給されますが、

遺族(補償)等年金は一度に限り、まとまった額を前払いで受け取ることもできます。

該当する遺族が誰もいない場合

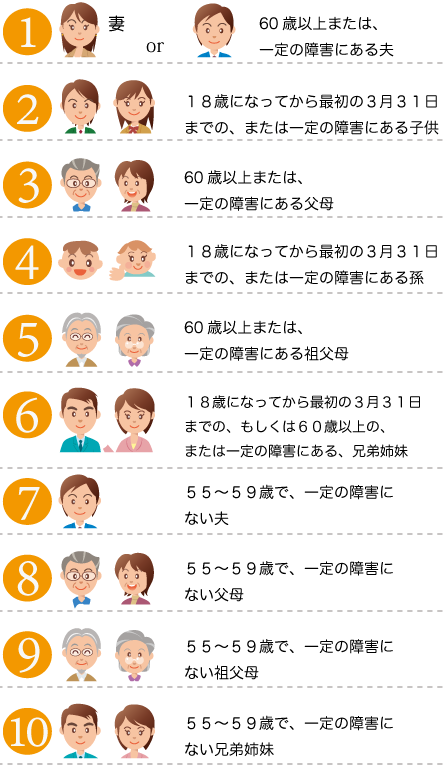

さて、年金を受け取れる遺族の優先順位を、 ここでもう一度思い出しましょう。↓

↑注意深く見るとわかりますが、ここであがっている遺族には、だいぶ漏れがあります。 例えば30歳の夫や50歳の両親、または20歳の子供は、このリストのどこにも含まれていません。

また、思い出してください、そもそも年金を受けられるのは、 亡くなった労働者の収入によって生活をしていた遺族、に限られていました。

したがって、該当する遺族が一人もいないというケースも、 それなりにありそうであることが想像できます。

そういうことになります。

しかし全く何も受け取れないわけではなく、年金のかわりに一時金が支給されます。

「遺族(補償)等一時金」や「遺族特別一時金」、そして「遺族特別支給金」です。

この一時金にも、年金と同じく、受け取れる遺族の優先順位があります。↓

いくら受け取れるのか

【最初から遺族(補償)等年金を受け取れる者がいなかった場合】

| 遺族(補償)等一時金 | 遺族特別一時金 | 遺族特別支給金 |

|---|---|---|

| 平均賃金の1000日分 | ボーナスなどの1000日分 | 300万円 |

【最初は年金を受け取れる者がいたがその後いなくなった場合】

| 遺族(補償)等一時金 | 遺族特別一時金 | 遺族特別支給金 |

|---|---|---|

| 平均賃金の1000日分から、それまで支払われた年金の額を引いた金額 | ボーナスなどの1000日分から、それまで支払われた年金の額を引いた金額 | なし |

なお、仕事中に起きた労災には遺族補償給付が、通勤災害には遺族給付が支払われます。

さらに、遺族補償給付と似たものとして、複数事業労働者遺族給付というものもあります。 2020年に新設されたものですが、複数業務要因災害と呼ばれるものが原因になった労災について支払われるものです。

複数業務要因災害とはどういうものか、少し複雑なのでこちらで説明しています。

この3つの給付を合わせて、遺族(補償)等給付といいます。 給付されるものは同じです。

7.葬儀代

葬祭料等(葬祭給付)

労働災害によって亡くなった場合、葬儀代が給付されます。

労働者が生前にもらっていた平均賃金の30日分+31万5000円、 または平均賃金の60日分、

のいずれか多いほうが支給されます。

実際に葬儀にかかる(かかった)費用は無関係で、生前にもらっていた賃金の額を元にして金額が決まります。

したがって葬儀を終えてから領収書などをそろえて請求する必要はなく、 葬儀を行う前に請求することもできます。

なお、仕事中に起きた労災には葬祭料が、通勤災害には葬祭給付が支払われます。

さらに、葬祭料と似たものとして、複数事業労働者葬祭給付というものもあります。 2020年に新設されたものですが、複数業務要因災害と呼ばれるものが原因になった労災について支払われるものです。

複数業務要因災害とはどういうものか、少し複雑なのでこちらで説明しています。

この3つの給付を合わせて、葬祭料等(葬祭給付)といいます。 給付されるものは同じです。

8.子供や本人の学費

労災就学等援護費

労災で亡くなったか、または重いケガや障害(1級〜3級)を負った場合に、子供の(または本人の)学費を援助してもらえる制度があります。 「労災就学援護費」や「労災就労保育援護費」というものです。

2種類の給付金は通っている学校によって区別されているものであり、特に違いを意識する必要はありません。 2つを合わせて労災就学等援護費といいます。

学校に通っている家族がいれば必ずもらえるわけではなく、学費の支払いが困難であると認められた場合だけですが、一人につき、毎月9,000〜39,000円の範囲で支給されます。

学費の支払いが困難であると認められるためには、以下の両方をみたすことが条件となります。↓

- 年金の給付基礎日額が16,000円以下

- 労災で得た金額の合計が6,000万円以下

複数業務要因災害への給付

2020年の法改正により、「複数業務要因災害」と呼ばれるものが原因になった病気について、新たに労災が認められるようになりました。

複数業務要因災害になるのは次の4つをすべて充たしているケースです。↓

- 2つ(以上)の会社で働いていた

- 過労が原因で心や身体を壊した(または亡くなった)

- しかし、それぞれの会社での労働は、それほど過酷なものではなかった

- とはいえ、2つ(以上)の会社での労働を全て合わせて考えれば充分に過酷だった

2つ(以上)の会社で働いていたときの仕事の大変さを、合算して判断してもらえるようになったのがポイントです。

従来の制度においては、労働者が2つの会社で働いていても、労災を請求するにあたっては1社ずつバラバラに請求する必要があり、 また労基署が仕事の大変さを判断する際も、1社ずつ独立して(別々のケースとして)評価していました。

例えばAさんが2つの会社で、1日にそれぞれ7時間と5時間、週5日ペースで働いていたとします。 合わせて1日に12時間ですから、かなりの労働です。↓

しかし従来の制度では仕事の大変さをあくまで1社ずつバラバラに評価していたので、

という評価になってしまい、もしもAさんが過労で倒れ労災を請求しても、認定を得るのは難しいところでした。

これを

という当たり前の評価をできるように変えたのが、2020年の法改正です。

このように複数の会社での労働を合算したことで労災になるとき、それを複数業務要因災害と呼ぶことになりました。

受け取れるものは同じなのですが、これまでの労災とは違うものであるということにしたので、

-

業務災害

仕事中に負ったケガや病気 -

通勤災害

通勤中に負ったケガや病気 -

複数業務要因災害

複数の会社での労働を合算した結果、労災となる病気

という3種類の労災が誕生することになりました。

労災の種類が増えたということは、給付金の種類も増えるということで、 休業補償を例にあげると、

-

休業補償給付

仕事中に負ったケガや病気についての休業補償 -

休業給付

通勤中に負ったケガや病気についての休業補償 -

複数事業労働者休業給付

複数の会社での労働を合算した結果、労災となる病気についての休業補償

の3つが存在することになりました。

(受け取れるものは同じなのですが・・)

そんな風に2020年に誕生した給付金が、↓

- 複数事業労働者療養給付

- 複数事業労働者休業給付

- 複数事業労働者傷病年金

- 複数事業労働者介護給付

- 複数事業労働者障害給付

- 複数事業労働者遺族給付

- 複数事業労働者葬祭給付

↑の7つです。

勘違いするかもしれませんが、2つ(以上)の会社で働いている労働者が常にこれを請求する、というわけではありません。

あくまで、2つ(以上)の会社の労働を合算しないと労災にならないかもしれない(合算すれば労災になりそうな)ケースで請求するものです。

ということはつまり、

といったシンプルなケースでは、例えその労働者が2つの会社で働いていたとしても、 従来どおり療養補償給付などを請求すればいいということになります。

ケガが労災かを判断するにあたって、2つの会社の労働を合算して考える必要はないからです。

合算して考える必要があるのは、過労事件です。 そのため、複数業務要因災害の対象となる病気は、今のところ、脳・心臓疾患と精神障害に限られています。

2つ(以上)の会社で働いている労働者が働きすぎで倒れた、うつ病になった、というケースでは、 複数事業労働者○○給付を請求するのがいいでしょう。

その他に支給されるもの

ここまで大きく8つの給付について見てきましたが、 労災が認められた場合に受けとれるものは他にもあります。 例えば・・

- 義肢等補装具の費用の支給

-

後遺症を負った場合に、義手や義足、車イスの費用をもってもらえる可能性があります。

- アフターケア通院費

-

ケガや病気が治癒(=症状固定)した後にも、ときどきは診察が必要となる場合もあるでしょう。 その診察費や通院費を支給してもらえる可能性があります。

- 二次健康診断等給付

-

直近の健康診断で脳や心臓に異状が見つかり、さらなる詳しい検査が必要になった場合に、 その検査費用を国がもってくれます。

この他にもありますが、全てを挙げていくと煩雑になるので、省略いたします。

労災保険の時効に気をつけましょう

労災保険の給付を受け取る権利には、時効があります。

-

治療費

2年 -

休業している間の給与

2年 -

大きなケガへの給付

なし(特別支給金は5年) -

介護費用

2年 -

後遺症への給付

5年(前払い一時金は2年) -

遺族への給付

5年(前払い一時金は2年) -

葬儀の費用

2年 -

子供や本人の学費

なし(現在困っている場合のみ)

時効がカウントされるのは、労災保険を受け取る権利が発生した日の翌日からです。

例えば治療費なら、病院で治療を受け、治療費を病院に払うことになった日の翌日から。

休業補償であれば、実際に休業をした日の翌日から、時効のカウントが始まります。

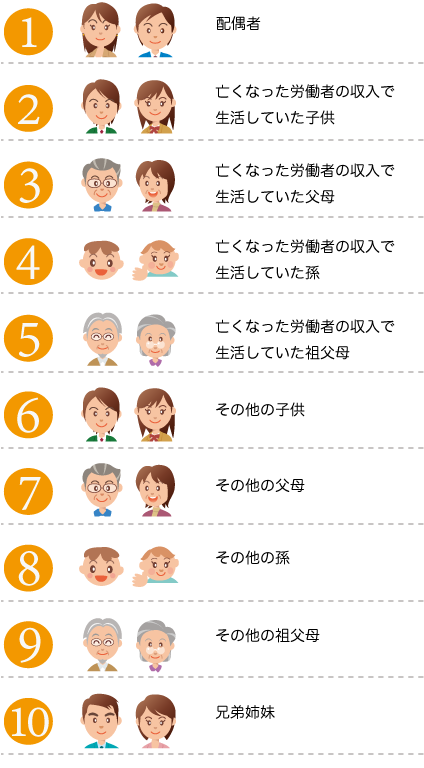

間違える人がいるかもしれませんが、治療費や休業補償は、2年が経過したからといって、請求する権利のすべてが失われるわけではありません。

あくまで2年を経過した分が請求できなくなる、という意味です。

例えば5年間休業をしていたのにこれまで労災を申請していなかったという人がいた場合、 時効は2年ですから、始めの3年分の休業補償は、もう受け取ることができません。 しかしその後の2年分の補償は、今からでも受け取ることができます。↓

一方で、後遺症への給付や遺族への給付は、権利が発生してから5年が経過すると、 請求する権利の全てを失うことになります。

5年が経過すると、過去5年分はもちろんのこと、本来ならこれから受け取れたはずの分まで、 もはや請求することができなくなってしまうのです。

同じ労災保険でも、給付の種類によって、時効の持つ意味が変わってくるということです。 わずか1日の差が、大きな違いを生むことになりかねません。

労災は申請までに書類の準備などで時間がかかることもあるので、 なるべく早いタイミングで専門家に相談されることをお勧めします。